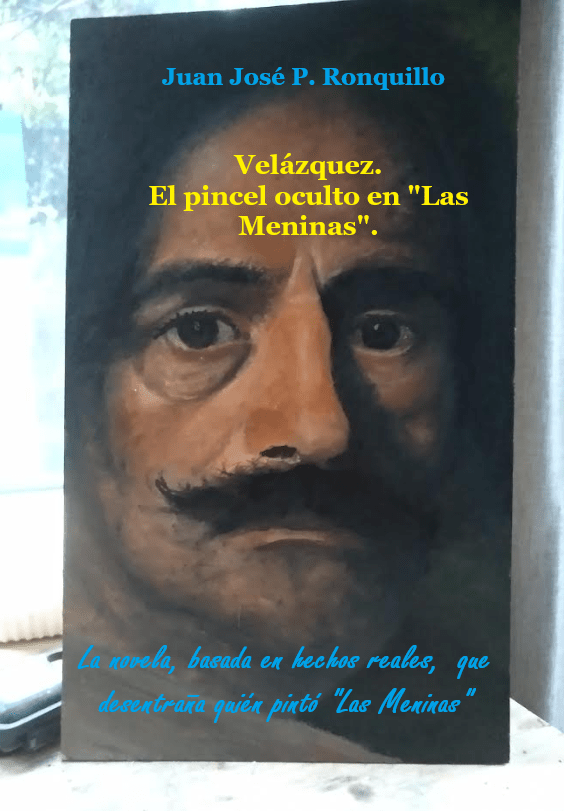

Sala de las Meninas del Real Museo de Pinturas y Esculturas, 19 de noviembre de 1818

El aire dentro del Real Museo de Pinturas era denso y frío, cargado con el polvo de la piedra y el incierto futuro.

El imponente edificio de estilo neoclásico, obra magna del arquitecto Juan de Villanueva, se alzaba con sus elegantes pilastras y frontones, aún resonando con la memoria de su concepción original como Gabinete de Ciencias Naturales para el rey Carlos III. Sus amplias galerías, destinadas a albergar esqueletos de ballenas y colecciones botánicas, se preparaban ahora para una metamorfosis más sublime: ser el hogar de las vastas colecciones reales de pintura y escultura.

La transformación de este templo del saber en un templo del arte era una ambición personal de Fernando VII y, sobre todo, un sueño de su joven esposa, la reina María Isabel de Braganza. Destinado a competir con las grandes galerías de Europa, como el Louvre o la Galería Uffizi, el museo representaba un proyecto de Estado de proporciones colosales. 18.000 metros cuadrados en la mejor zona de Madrid, preparados para poder admirar la mejor colección real de pinturas de artistas españoles.

De las 311 obras que se expondrían la reina sentía especial admiración por D. Diego Rodríguez da Silva y Velázquez, Bartolomé Esteban Murillo, José de Ribera y el Greco. Se trataba de una empresa de enormes costes. Una ingente dote económica invertida en su construcción y adaptación. Más de seis millones de reales de vellón, que suponían un coste diplomático y financiero que resonaba en las maltrechas arcas del reino.

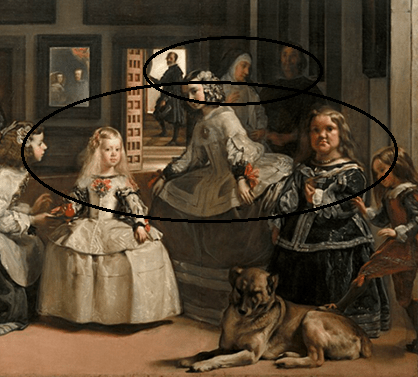

En una de sus salas más nobles, una estancia de techos altísimos y paredes desnudas que aún olían a cal y humedad, solo una luz grisácea y tenue se filtraba desde una estancia adyacente, la luz plomiza de un día nublado que se arrastraba sobre Madrid. Las grandes ventanas, diseñadas para la luz cenital de un laboratorio, estaban veladas por lonas provisionales, lo que proyectaba sombras fantasmales sobre el pulido suelo de piedra. Fuera, los ecos sordos de operarios trasladando pesadas cajas, el chirrido de las poleas y el roce de lonas revelaban la frenética actividad que preparaba el edificio para su inminente inauguración. En aquella sala, sin embargo, solo la majestuosa presencia de una obra colosal e impactante rompía la desangelada calma, «Las Meninas», del maestro sevillano, inicialmente llamada «La familia de Felipe IV».

En el centro de la estancia, de pie, observando el monumental lienzo de Las Meninas, se hallaban dos figuras muy importantes. A la derecha, con un porte más marcial y una mirada aguda de gestor, estaba Don José de Madrazo y Agudo, el flamante director del Real Museo de Pinturas. Tenía 37 años, de altura media, rostro de facciones amables pero mirada sagaz y penetrante. Era pintor de profesión, se había formado en Madrid, y muy joven consiguió una cátedra en La Real Academia de Bellas Artes de San Fernando.

A su lado, con la impecable distinción que se esperaba de un grande de España, se alzaba el Marqués de Santa Cruz, Don José Gabriel de Silva Bazán, más alto y delgado, era una figura de gran relevancia política, social y cultural dentro de la órbita de Fernando VII, un aristócrata de alto rango y una figura influyente en la corte. Vestía con la máxima calidad, su atuendo, confeccionado con los mejores tejidos, reflejaba la elegancia y el lujo propio de la alta nobleza del siglo XIX. Una Levita o chaqueta, sencilla, de lana robusta, en colores marrón y verde oscuro con pocos bordados. Pantalones largos de lino, unos zapatos robustos y un sombrero de Copa sencillo y funcional. Presidente de la Junta Facultativa, un hombre que parecía esculpido para la formalidad de la corte. Era una figura muy influyente en la corte de Fernando VII y un coleccionista de arte.

El Marqués de Santa Cruz se acariciaba el bigote de forma pensativa, satisfecho — Admirable, don José. Admirable en todos los sentidos. Cada figura respira, cada sombra baila. Un derroche técnico de la atmósfera arquitectónica. Un autorretrato enmascarado en un retrato real. Un misterio en sí mismo, ¿no cree?– Sonreía ligeramente, con las palmas de las manos abiertas hacia arriba, haciendo grandes gestos

D. José de Madrazo asintió lentamente, con la postura erguida y los ojos fijos en el lugar donde debería haber una firma de autoría. –Es la teología de la pintura. Una lección de perspectiva, de colores complementarios y sin embargo grisáceos, colores fríos y calientes, de atmósfera… y sin embargo, parece que su autor no quiso dejar rastro. No hay firma. Es como si el genio de Velázquez se considerara a sí mismo una simple fuerza de la naturaleza, sin necesidad de ser reclamado.

El Marqués de Santa Cruz se acercó aún más, inclinándose hacia adelante y dijo casi susurrando, — precisamente. No ha recibido el reconocimiento que se merece. Sus contemporáneos no supieron valorarlo en su justa medida. Y ahora, cuando en un año abramos este museo, la gente vendrá a ver a Goya, a Murillo… Y a este genio se le podría pasar por alto.

D. José de Madrazo en un gesto habitual en él tiró hacia abajo de su chaqueta de corte clásico y se acarició su cuello alto común entre la burguesía reflexionando por un instante. — Y el enigma de la obra, el de la firma… podría ser la clave. ¿Qué pasaría si la añadimos? —

Marqués de Santa Cruz: ¿Añadirla? ¿Una firma a un cuadro que el propio artista decidió no firmar?

José de Madrazo: No, no, marqués. No una firma. Un gesto. Algo que resalte la genialidad de la obra y, con ello, la del autor. Podríamos hacer una placa, no en el marco, sino al pie, en una peana. Que explique el valor del cuadro, su complejidad, su misterio. Y que destaque el nombre de su creador.

Marqués de Santa Cruz: (Con una sonrisa que le ilumina el rostro) Es una idea brillante. El misterio se mantiene, pero la autoría queda clara. Un mensaje para el mundo, que guíe a los visitantes. El cuadro no está firmado, pero la historia de Velázquez debe serlo.

José de Madrazo: Eso es. Y no nos limitaremos a este cuadro. Buscaremos la manera de exaltar la obra completa de Velázquez. El Museo Real no solo será una colección de pinturas, sino un panteón de la genialidad española. Y él, Velázquez, debe tener su lugar central en él.

Marqués de Santa Cruz: Así será, don José. El mundo entero sabrá pronto el nombre de Velázquez. A partir de ahora, su genio no podrá ser ignorado.

Sobre los hombros del Marqués y de Madrazo pesaba como una losa la responsabilidad de que la apertura del Museo fuera un éxito. Directamente de Palacio se les encargó una misión clara: este museo debía ser de una reputación mundial, un faro cultural que justificara cada maravedí gastado y restaurara el prestigio de la Corona española. La idea inicial de la reina para el Museo era más bien la de una «galería real», un espacio para exhibir las colecciones de la monarquía, que se convertía en un instrumento de prestigio y de representación del poder. Para ello, cada pintor debía ser ensalzado a nivel mundial, proclamando su genio a los cuatro vientos. Y de entre todos ellos, nadie más que Velázquez.

Madrazo, el director, rompió el silencio, con una voz grave y medida. —Una obra incomparable, Don José. El corazón de nuestra colección. Su grandeza es innegable. El aislamiento de la corte española y la naturaleza privada de su obra han impedido que su genio fuera apreciado durante su vida fuera de los muros del Alcázar, del Palacio y de este edificio. Esto debe cambiar. Tenemos la obligación moral de mostrar su obra al mundo entero y tenemos que hacer todos los esfuerzos para conseguir el reconocimiento genial de este sevillano, y para ello atraeremos al público más culto de toda Europa, aristócratas, personas de la alta burguesía, pintores, coleccionistas, mecenas e intelectuales. Crearemos un acceso muy restringido para poderles enseñar selectivamente la galería real y en concreto esta obra genial del pintor de cámara y de otros pintores españoles. Necesitarán solicitar un permiso con antelación, lo que creará una expectación especial para conocer la mejor tela de la historia del arte, y la selección de obras y pintores españoles. Vendrán los mecenas alemanes, los admiradores italianos, la élite británica, y competiremos con el Museo del Louvre.

El Marqués de Santa Cruz asintió, su rostro contraído por una persistente perplejidad.

—Innegable, José, … Haremos de la obra de D. Diego la mejor del mundo.—

Detrás de ambos, a unos pocos pasos, permanecía en silencio un ser algo más relleno que los anteriores, Maximiliano, el historiador de arte de mayor reputación en España, un erudito académico, con ojos pequeños revestidos de unas lentes pequeñas y redondas. Vestido totalmente de oscuro, su figura se diluía en la penumbra de la sala. Su rostro siempre en sombra. Era un estudioso, un perfeccionista por naturaleza, con una mente tan afilada que no se le escapaba el más mínimo de los detalles. En él, Madrazo y, sobre todo, el Marqués, habían depositado su plena confianza.

Su mirada se clavó en el rincón donde un nombre, una firma, debería haber estado, pero estaba vacío. –Sus cuadros están sin firmar y se trata de un cuadro inusualmente grande para la época, tanto así, que ni siquiera en la Corte consiguieron una tela tan grande, de 318 cm. por 276 cm. Velázquez tuvo que coser tres piezas horizontales de lino. Desde luego, se trata de una obra tan genial y magnífica como misteriosa.

– Maximiliano, la reina ha sido clara: debemos ennoblecer a los artistas y sus obras expuestas aquí, empezando por este monumental lienzo. He revisado los inventarios y no hay duda de que es obra de Velázquez, pero esta falta de firma en sus obras más sublimes me intriga profundamente.

– Entiendo perfectamente la urgencia y la trascendencia de la petición, mi señor marqués-. Comentó Maximiliano.

– ¿Por qué el maestro no dejó su rúbrica en una pieza tan grandiosa como esta? -.

-Me sumergiré en los archivos y registros de la corte de Felipe IV para desentrañar los motivos del maestro Velázquez. Es cierto que la ausencia de su firma es un detalle intrigante, que podría estar relacionado con la misma naturaleza de su posición social y profesional-. Maximiliano estaba muy familiarizado con las investigaciones de documentos oficiales.

– ¿Por qué en un cuadro realizado por un pintor de Palacio por encargo real, un cuadro de la realeza, aparece retratado el propio artista? ¿ Qué está pintando Velázquez, o a quién? ¿Cuál es el mensaje?-

– Averigüe qué motivó a Velázquez a realizar este encargo tan peculiar y por qué el rey aceptó una representación tan poco convencional. Necesitamos argumentos oficiales y fehacientes para ensalzar su genio, así que le ruego que investigue todo lo que pueda sobre su vida y su trabajo.

¿Qué nos quiere decir este genial artista?–

– Se rumoreaba que Velázquez buscaba un reconocimiento más allá del de simple artesano, aspirando a la nobleza, y quizás consideraba que sus obras hablaban por sí solas. La ausencia de los monarcas en el primer plano del lienzo y su reflejo sutil en el espejo sugiere una audaz innovación-.

– Es una hipótesis interesante, Don José. El deseo de trascender el oficio de pintor para alcanzar la dignidad de la nobleza podría explicar muchas de sus decisiones. Piense en la audacia de este cuadro: un pintor en primer plano, con el lienzo visible, y los monarcas relegados a un simple reflejo. Siga ese camino y no descuide ningún detalle, por pequeño que parezca, sobre la vida personal de Velázquez, su relación con la familia real y sus aspiraciones. Necesitamos una narrativa convincente que eleve esta obra por encima de una simple pintura de corte.

– El tiempo apremia, y la corte espera nuestra conclusión-.

-Le prometo que en unos días tendré un informe completo y bien documentado para la Junta Facultativa-.

El Marqués se giró hacia él, aunque sus ojos seguían fijos en la obra, como imantados por su enigma.

Un paso ligero y casi inaudible se escuchó detrás del Marqués.

—Es una habitualidad en los pintores de Corte, Don José, que se repite en casi todas sus obras —respondió una voz serena, con un timbre grave y mesurado, que transmitía una calma intelectual inquebrantable—. Un artista de su talla, en la cima de su carrera… la omisión es casi una declaración.

—Una declaración, ¿de qué? —insistió el Marqués, con el ceño fruncido en un gesto de concentración—. He leído, por supuesto, lo que se sabe de él. Su ascenso en la corte, sus viajes a Italia, su ambición por la Orden de Santiago… Pero hay lagunas. Sombras. Su tiempo como aposentador… Era un cargo exigente, ¿no es cierto?

—Devorador, Don José —confirmó el investigador—. Absorbía cada hora, cada pensamiento. Gestionar aposentos, recepciones, los viajes de la corte entera… una labor ingrata para un artista.

El Marqués asintió lentamente, sus ojos volviendo a la majestuosidad muda de Las Meninas.

—Necesitamos información ¿Quién fue verdaderamente? ¿Cómo pudo pintar así sin dejar su marca? Averigüe lo que pueda sobre esta obra. Estoy seguro de que sus cuadernos de apuntes nos darán la respuesta.

Despacho del Real Museo de Pinturas y Esculturas, 21 de noviembre de 1818

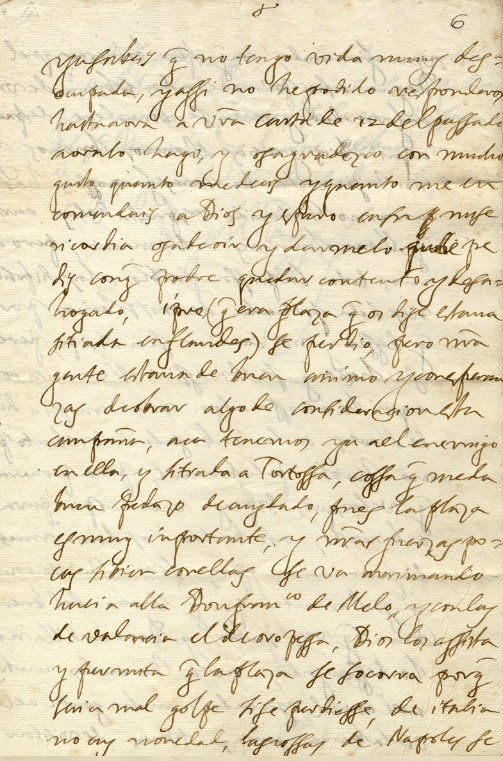

El frío húmedo de los pasillos, más allá de la sala del Museo, calaba hasta los huesos del investigador, pero él apenas lo notaba. Su mente, una máquina de precisión obsesionada con el detalle, ya ardía con la misión encomendada por el Marqués. Una misión que iba más allá del arte; era una cuestión de prestigio para la Corona y de justificación para la ingente inversión que había dado vida a la pinacoteca. En su pequeño estudio provisional, una estancia sin lujos abarrotada de legajos y el penetrante olor a papel viejo, la luz mortecina de la mañana de noviembre apenas vencía la penumbra. Sobre su escritorio, el primer haz de 29 cartas epistolares de Felipe IV en las que confesaba íntimos detalles a Luisa Enríquez Manrique de Lara, cuidadosamente transcritas, aguardaba su escrutinio. Luisa Enríquez era una dama prominente de la alta nobleza de la corte, amiga íntima de Felipe IV y con quién mantenía una relación personal muy cercana. Las cartas que se intercambiaban tenían un tono coloquial, de cotidianeidad y amistad. Se contaban chismes, asuntos personales, y cotilleos de la corte. Estaba casada con el conde de Paredes. Algunas de las cartas, eran un poco subidas de tono, dando por sentada la relación más que íntima que había entre ellos.

Tomó la primera, su dedo fino y pulcro siguiendo la caligrafía real. Un mandato de 1653, dirigido a don Diego Velázquez, Aposentador Mayor de Palacio, referente a la supervisión de las nuevas caballerizas reales. Una tarea administrativa, de ladrillo y mortero, no de lienzo y pigmento. Sus ojos, habituados a desenmascarar los secretos de la historia, ya buscaban el hilo.

Día tras día, la figura del investigador se desdibujaba entre montañas de polvo y pergaminos. En su ansiada búsqueda de documentos oficiales que dieran vida a lo ocurrido hacía ciento cincuenta años en el Alcázar, se desplazó al Palacio Real, donde se encontraban los volúmenes del Archivo General de Palacio y sus manos, ágiles y precisas, se movieron entre los minuciosos documentos de la época. Leyó concienzudamente los registros de gastos de la Casa Real y consultó los Libros de Asientos, donde cada movimiento de la corte, cada banquete, cada visita de dignatarios, cada funeral, quedaba consignado con implacable exactitud. Descubrió órdenes de viaje firmadas por el propio Velázquez en los años en que, supuestamente, las pinceladas maestras de Las Meninas tomaban forma en el Alcázar.

Examinó concienzudamente los registros de pagos y salarios a Velázquez. El maestro del Barroco español, como Aposentador Mayor de Palacio recibía un salario fijo. Además encontró registros de pagos específicos por obras o servicios artísticos. Encontró pagos que el pintor de Felipe IV recibió por la serie de cuadros para el Salón de Reinos del Palacio del Buen Retiro entre 1634 y 1635 y también encontró constancia de los pagos relacionados con sus viajes a Italia para adquirir arte.

Poco a poco fue formándose una idea sobre la personalidad del genio. Obviamente, se trataba de una persona con una sensibilidad admirable, una observación profunda y una extraordinaria creatividad. Velázquez no solo veía lo que estaba a su alrededor, sino que estudiaba meticulosamente la realidad. Observaba con sorprendente minuciosidad las texturas de una tela, el juego de sombras en un rostro o la luz que entraba por una ventana. Tenía una habilidad asombrosa para un pintor, pero también para un cortesano, cualidad que le permitía «leer» a las personas de Palacio y las situaciones beligerantes que se producían.

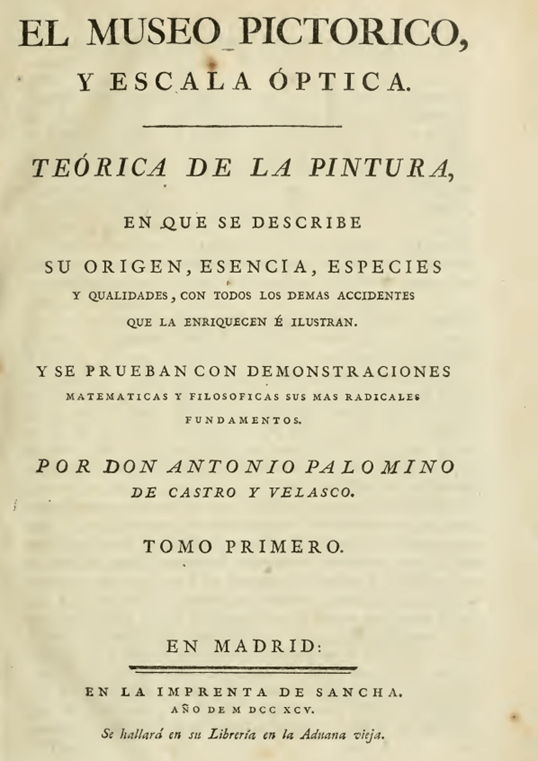

Revisó los inventarios de obras de Arte de la Corte. En estos inventarios figuraban pormenorizados y en fecha real todas las obras de Arte que se encontraban en el Alcázar. Los inventarios de las obras se realizaban principalmente en momentos clave, como cambios significativos en la colección, el fallecimiento del monarca o la redacción de testamentos, pero cada vez que se adquiría una obra, o era pintada en el taller de la Corte se hacía una añadidura en el último inventario, así que Maximiliano encontró asientos de todas las obras de arte, menos una, Las Meninas. El primer apunte del inventario no aparecía hasta 1666, diez años después de su supuesta fecha de realización según los anteriores historiadores de arte. El inventario rezaba «Retrato de la señora emperatriz con sus damas y una enana». Se refería a la Infanta Margarita Teresa. En un inventario posterior, de 1734, rezaba «La familia del Señor rey Phelipe Quarto». Revisó todos y cada uno de los pagos y encargos que se le hicieron al pintor de Las Meninas, entre 1652 y 1660 y no encontró ninguno que hiciera referencia a este cuadro. Existía un vacío documental histórico y de referencias explícitas por parte del rey Felipe IV que hicieran referencia a esta monumental y genial obra atribuida al maestro del realismo. – ¿Felipe IV, gran amante de las Artes, amigo íntimo de Velázquez, que gustaba disfrutar de visitar su taller, no era conocedor de esta obra de genialidad mundial? ¿Por qué no encontraba ningún documento que hiciera referencia a «Las Meninas»?-, pensó.

La Epifanía del Legajo

La imagen de Velázquez, un hombre de cincuenta y tantos años, desgastado por la corte, por los viajes, por la ansiedad de borrar una mancha ancestral, antes una estatua impasible, se retuerce ahora en su mente. Aunque se trataba de un hombre extraordinariamente dotado de una excepcional estética para encontrar la belleza en las cosas y escenas más mundanas, también le servía de refugio y como vía de escape del pragmatismo y la hostilidad de la vida en la corte. No sólo era el genio sereno que la Historia oficial presentaba, sino un hombre acosado por las obligaciones y devorado por la ambición de un título que le costaba un precio inimaginable.

Se lleva una mano a la frente, frotándose las sienes, mientras leía los cargos, los viajes, los pleitos por la limpieza de sangre. El rompecabezas comenzaba a encajar. Se trataba de un hombre con una alta carga administrativa y una salud que ya empezaba a flaquear. Un cortesano pragmático, sensato y calculador. Tenía una personalidad pública que se adaptaba a las reglas de la corte y que luchaba por ascender. Se regía por la ambición, la estrategia y la resiliencia. Cualidades que le permitían sobrevivir y prosperar en la corte.

— ¡Claro! ¡Los cargos! No es solo un Pintor de Cámara, también es el Ayuda de Cámara, el Aposentador Mayor, el que organiza los viajes, el que busca las casas, el que compra el arte… El hombre que gestiona las colecciones enteras del rey, que viaja a Italia no una, sino dos veces, lidiando con barcos, aduanas, enfermedades. Y los pleitos por la limpieza de sangre… ¡Por Dios, los pleitos!

¿Cómo pudo un hombre, con semejantes responsabilidades administrativas y una salud que cerca ya de los sesenta años era cada vez más debil, pintar una obra tan genial y de esas dimensiones? La idea, antes apenas un susurro, ahora resonaba con la fuerza de una revelación. Velázquez, el gran Diego Velázquez. Un hombre con una habilidad social envidiable, que sabe cómo moverse en los círculos de poder. Un maestro de la diplomacia, del arte de la palabra y del disimulo. Nunca mostraba todas sus cartas, y su «sensatez» era, en realidad, una forma de prudencia calculada.

Cierra los ojos, y la imagen de los documentos amarillentos, de las firmas, de los informes, desfilan ante él. Siente el peso de cada línea, de cada día de Velázquez.

— ¿Cómo va a estar un hombre así, tan atado por el protocolo, tan abrumado por las responsabilidades mundanas, enfrascado en cada diminuta pincelada de cada obra? ¿Las Meninas? ¡Con esa complejidad, esa luz, ese detalle obsesivo en cada rostro, en cada brocado! Un artista con una intuición y un instinto infinito para saber lo que está bien en la composición de cada obra, trasladaba a la vida de la corte un sexto sentido que detectaba los peligros y las oportunidades de ascenso en su ambición de ser un cortesano.

Abre los ojos y mira fijamente al punto donde antes estaban los documentos, como si la verdad aún estuviera levitando en el aire.

Velázquez había convertido la burocracia palaciega en un arte. El artista-cortesano convirtió las tareas administrativas en una forma de arte. La composición de una carta oficial, la organización de un evento o la gestión de los gastos de palacio los manejaba con la misma minuciosidad y atención al detalle que el que dedicaba a una pintura.

Su ojo artístico le permitía observar y analizar la corte con una claridad que otros no tenían. Veía las verdaderas motivaciones de las personas, las tensiones ocultas y los juegos de poder como si fueran los componentes de un cuadro.

Su disciplina y pragmatismo de cortesano, por su parte, le daban la paciencia y la habilidad para planificar sus cuadros con la misma meticulosidad que planeaba un evento diplomático. La luz, el color y la composición se convertían en metáforas de su vida. El lienzo era la corte, los pinceles eran sus acciones, y su obra maestra final era su estatus y su lugar en la historia.

— Siempre se le ha tildado de «flema», de lento. «El rey quejándose de sus retrasos». Por orden real, Felipe IV le había prohibido durante nueve años, desde 1644 hasta 1653, que le retratara, debido en parte a su lentitud, y en parte, a no verse envejecido. ¡Pero no era lentitud! Era la dispersión. Era que no podía con todo. Un hombre con su ambición de nobleza, con el peso de su linaje a cuestas, no podía fallarle al rey. No podía permitirse dejar un encargo sin terminar. Su ascenso dependía de ello. Un pintor con una resiliencia y ambición sin final, que había aprendido a encajar los golpes y usar los reveses como trampolines para ascender. El largo y humillante proceso de la Orden de Santiago, fue el mejor ejemplo de esta faceta. El pintor soportó la humillación porque la recompensa, el estatus nobiliario, era la «obra maestra» de su vida como cortesano.

Su conflicto interno se intensificó porque la faceta de cortesano terminó devorando a la del artista. La ambición por la Cruz de Santiago, que era su objetivo de cortesano, le consumió el tiempo y las energías que le robaron a su arte. Su muerte prematura por el agotamiento de una tarea burocrática simbolizó la victoria final de una faceta sobre la otra. Supuso una tragedia conmovedora y un final perfecto para este personaje tan complejo.

Una punzada de comprensión, casi dolorosa.

— La mancha ancestral… La obsesión por el título de Santiago. Por eso los viajes, por eso los cargos, por eso la discreción. Para borrar esa mácula. Para que su descendencia fuera intachable. Y para eso, necesitaba cumplir. ¿Y si cumplir significaba otra cosa?

Se acerca a una estantería, deslizando un dedo sobre los lomos de viejos tomos de historia del arte. Su mente corre, conectando puntos que antes parecían dispersos.

— Un genio, sí. Un visionario, sin duda. Pero un hombre práctico, abrumado por el sistema. ¿Y si su genialidad también residía en saber cuándo delegar? ¿Cuándo permitir que otros dieran forma a su visión? No era un hombre con dos personalidades, se trataba de una misma persona con dos facetas que se alimentaban y se contradecían entre si.

La idea, antes un tenue murmullo en los márgenes de su investigación, explota en su mente con la fuerza de un trueno. Siente el escalofrío. La luz del estudio parece parpadear, la temperatura ambiente se enfría, y de repente, el peso del tiempo se disipa.

— Había una pieza que faltaba.

En una de las última cartas epistolares escritas por Felipe IV, fechada en 1650 Maximiliano pudo leer lo siguiente:

Carta de Felipe IV a Luisa Enríquez Manrique de Lara

Mi muy reverenciada Doña Luisa

Que Dios os guarde y os colme de su gracia. Os escribo con el corazón lleno de la inquietud que, como sabéis, suele afligirme.

Mi pintor, Don Diego Velázquez, no cesa de importunarme con su insistencia para que le conceda el puesto de Aposentador Mayor de Palacio. Sabéis que es hombre de gran talento y virtud, y uno de los más leales servidores de este Alcázar. Es de todos los que lo conocen, una de las personas más detallistas y concienzudas. Pero me preocupa que, de conseguir tan alto cargo, las graves y cotidianas responsabilidades del mismo le aparten de su divino oficio de pintor.

Su obstinación, que ya conozco bien, es tal que me hace temer que he de ceder. Confío, por su bien y por el del reino, en que esta nueva merced no le aleje de su genio, que es don de Dios.

Que vuestras oraciones me guíen en esta y en todas las decisiones.

Que el Señor os bendiga.

Vuestro rey,

Felipe.

Encontrar las cartas escritas por Velázquez solicitando el puesto no fue una tarea sencilla, ya que no se encontraban en un solo lugar. Requirió de una investigación metódica en los archivos históricos que le obligaron a desplazarse al Archivo General de Simancas, en Valladolid. Allí, después de una concienzuda investigación encontró esta carta:

Excelentísimo y muy católico Rey, Señor y Majestad,

Don Diego Velázquez, vuestro humilde y fiel servidor, pintor de vuestra Real Cámara y servidor desde hace más de veinticinco años, besa los Reales pies de vuestra Majestad y se atreve a importunar vuestra Real clemencia con esta súplica.

Conocéis, Señor, la pasión con la que he dedicado mi vida a vuestro servicio, tanto en la pintura como en la organización de vuestras colecciones. Mis viajes a Italia, cumpliendo vuestros designios, me han permitido adquirir no solo conocimiento artístico, sino también experiencia en la organización de palacios y la adquisición de obras.

Es por esta razón, y con el más profundo deseo de serviros en un puesto de mayor responsabilidad, que me atrevo a solicitar a vuestra Majestad la merced de concederme el puesto de Aposentador Mayor de Palacio. Estoy convencido de que mi diligencia, mi lealtad y mi conocimiento del Real Alcázar me permitirían desempeñar tan alto cargo con la misma devoción que he puesto en la pintura de vuestra Real presencia.

Prometo, Señor, que si vuestra Majestad tiene a bien concederme esta gracia, seguiré dedicando mi vida, mis fuerzas y mi lealtad a vuestro servicio y al de la Corona de Castilla.

Que Dios guarde la católica y Real persona de vuestra Majestad por muchos y largos años.

Vuestro más fiel servidor,

Don Diego Velázquez

Madrid, 1651.

Y en el mismo instante en que esa verdad se revelaba en la mente del investigador, la escena cambió. La luz del estudio se desvaneció, y el frío de 1818 dio paso al suntuoso y opresivo calor del Alcázar de Madrid, años atrás.

En La Sala del Salón de los Reinos del Alcázar de Madrid, 9 de marzo de 1652

El aire en La Sala del Salón de los Reinos del Alcázar de Madrid era denso, pesado con el aroma a cera y el frío gélido de un diciembre que se resistía a ceder. Se trataba de un palacio real, Centro artístico y político de primer orden. Se alzaba majestuosamente sobre un promontorio rocoso, dominando la vega del Manzanares y ofrecía vistas privilegiadas. Tenía una planta rectangular, organizada en torno a dos grandes patios principales. El Patio del Rey, estaba rodeado por las dependencias más importantes de la corte y en el Patio de la Reina, se encontraban las estancias de la reina y otras dependencias. Estos dos patios estaban separados por un eje central donde se ubicaban la puerta principal, una imponente escalera y la Capilla Real. Su Fachada Principal era la fachada más trabajada y ceremonial. Tenía un aspecto simétrico, flanqueada en los extremos por dos grandes torres rematadas en chapitel. Una portada señorial en el centro, estaba siendo reformada por Juan Gómez de Mora por orden de Felipe IV, quién quería darle un aire grandioso. Tenía varias fachadas secundarias que no eran tan regulares ni homogéneas como la principal. Estaba construido básicamente con ladrillo y piedra, y contaba con varias torres, algunas de origen medieval. Destacaba la Torre Dorada y la Torre de la Reina, ambas rematadas con chapiteles de pizarra que le daban un aire nórdico que era del gusto de Felipe IV.

Fuera, el clamor distante de la ciudad apenas se colaba por los recios muros de piedra. Dentro, el silencio era casi absoluto, roto solo por el crepitar ocasional de las brasas en el hogar y el leve murmullo de las sedas al moverse.

En La Sala del Salón de los Reinos, una estancia ricamente decorada, había dos cuadros colgados de Tiziano y uno de Tintoretto, que el propio Velázquez se había encargado de comprar. En La Sala había dos puertas. Una de ellas daba acceso a una pequeña capilla, y un poco más a la derecha se encontraba la segunda puerta, que daba paso a una gran biblioteca con miles de libros concienzudamente comprados.

Diego Velázquez ajustó el cuello de su valona, un gesto casi imperceptible de incomodidad. Tenía cincuenta y tres años, y la vida en la corte había esculpido surcos profundos bajo sus ojos, incipientes ojeras que eran testigos silenciosos de madrugadas sin sueño y noches dedicadas a tareas que nada tenían que ver con el pincel. Observaba a través de un gran vendaval de la Sala, la luz grisácea que barnizaba suavemente las ramas de un frondoso árbol del jardín de la Priora que rodeaba el Alcazar. Su mirada, antaño aguda y exploradora, había adquirido una desconfianza sibilina, un velo que ocultaba sus verdaderos pensamientos. La toga de Ujier de Cámara, que tanto había anhelado en su juventud, se sentía ahora como un uniforme pesado, una armadura que le encorsetaba el alma de artista.

Frente a él, sentado tras una inmensa mesa de roble, estaba Felipe IV. El monarca, envuelto en su flema característica, apenas pestañeó al alzar la vista de un pergamino. Sus ojos, profundos y oscuros, se posaron en Velázquez con una mezcla de aprecio y pragmatismo.

—Diego —la voz del rey era pausada, casi monótona, pero con la autoridad propia de su cargo y con la seguridad de quien está acostumbrado a mandar y ser obedecido.—. Sabéis de la confianza que os profeso. Vuestra diligencia en los viajes a Italia, la maestría en la adquisición de obras para estas galerías… vuestro buen hacer ha sido invaluable. Sois un hombre de un orden y una capacidad que pocos poseen. Habéis servido a mi corona y a mi persona con una lealtad y un arte inigualables–, dijo con el lenguaje más elogioso que consiguió, para reforzar su decisión y elevar al pintor, en un intento de que aceptase el cargo con gusto y honor, no sólo por obligación.

Velázquez inclinó la cabeza, su mente ya anticipando las palabras que seguirían. Era la misma retahíla de elogios que siempre precedían a una nueva carga, una nueva cadena dorada. Le halagaba, por supuesto. ¿Quién no desearía el favor del monarca? Pero cada alabanza a sus dotes administrativas era una puñalada silenciosa a su verdadera vocación.

Utilizando unas palabras formales y deferentes hacia el monarca, —Es un honor servir a Vuestra Majestad. Vuestra Majestad me honra con sus palabras. Mi mayor dicha ha sido siempre servir a España con la habilidad que Dios me concedió.—dijo, con la voz tensa por el autocontrol.

Felipe IV asintió, con una leve sonrisa curvando sus labios. —Así lo creo. Vuestro talento va más allá de los lienzos. He observado vuestra diligencia, vuestro buen juicio y vuestra capacidad para organizar y embellecer todo cuanto os rodea en estos aposentos.

Velázquez, con la confianza que le daba tantos años convivencia en Palacio, intuyó rápidamente la propuesta de algún nuevo cargo de responsabilidad. Se sabia un genio, pero utilizó una falsa humildad y sabedor de que su ascenso dependía de la gracia real lo agradecería con fervor, manteniendo las formas propias de los despachos reales y dijo, –Solo he procurado, Señor, que el entorno de Vuestra Majestad refleje la grandeza que le es propia–.

El rey, no sin un tono de incertidumbre en la voz, ya que Velázquez le había sido resistente a sus órdenes en varias ocasiones dijo, –Y lo habéis logrado con creces. Por ello, he tomado una decisión que considero justa y necesaria–.

Velázquez quiso aparentar ser sumiso y voluntarioso con el rey, — ¿De qué se trata, Majestad? Siempre estaré dichoso de ayudaros a cumplir vuestros deseos–

–En consideración a vuestros méritos y vuestra incuestionable lealtad, deseo nombraros Aposentador Mayor de Palacios. Es un puesto de gran responsabilidad, donde vuestro buen gusto y vuestra sensatez serán de un valor incalculable para la Corte.

La respiración de Velázquez se enganchó por un instante en su garganta. Aposentador Mayor. El escalón más alto en la burocracia palaciega, el sueño de tantos cortesanos, la llave a un estatus y a una posible nobleza que había anhelado con fervor. Una punzada de triunfo le recorrió, cálida y seductora. Este cargo, pensó, me acercaría definitivamente a la Orden de Santiago, a borrar de una vez por todas el rastro de la sangre impura, de ese apellido que le pesaba como una losa. Moriría como un caballero, no como un mero artesano, por muy sublime que fuera su arte. — Vuestra Majestad… es un honor inmenso. No sé si soy merecedor de tal confianza, siendo mi oficio el de pintor–.

— No dudéis. Confío plenamente en vuestra capacidad para supervisar y embellecer nuestros palacios, así como para mantener el orden y la disposición de todo lo necesario para la vida de la corte–. El rey ya estaba más confiado y sereno con las respuestas de Velázquez.

Pero el triunfo fue efímero, ahogado casi al instante por una oleada de desasosiego. El título era grandioso, sí, pero las tareas… El Aposentador Mayor era el cerebro del Alcázar, el organizador de cada viaje, cada aposento, cada evento, cada funeral. Horas y horas en papeleo, en inventarios, en discusiones sobre vajillas y carruajes. La imagen de sus pinceles, de sus colores, lienzos esperando en su estudio, destelló en su mente, una llama moribunda. –Acepto con humildad y gratitud, Señor. Pondré todo mi empeño en cumplir con esta nueva encomienda y servir a Vuestra Majestad con la misma devoción que hasta ahora–. Respondió en un tono entre agradecido y amargo.

—Velázquez —continuó el rey, ajeno a la tormenta interior de su pintor—. Confío en que vuestra habilidad para organizar y vuestra meticulosidad serán de gran provecho para la Corona. Esta es una labor que requiere a un hombre de vuestra talla. Sé que lo haréis bien. Seguid pintando, por supuesto, pero ahora también velaréis por la magnificencia de nuestros aposentos. Es un paso natural para un hombre de vuestra valía.

Y ahí estaba. La verdad desnuda. Felipe IV no lo quería por sus cuadros, por la luz que Velázquez sabía capturar en la mirada de sus súbditos, o en el brillo de una seda. No. Lo quería por su capacidad de organizar viajes y eventos, de asegurarse de que cada detalle en el palacio funcionara como un reloj. Un fabuloso gestor, no un genio. Una humillación vestida de honor.

Felipe IV extendió su mano derecha, con sus dedos sujetaba la cédula real con el nuevo cargo. Estaba firmada con el sello real en lacre. En ella aparecían las nuevas y amplísimas funciones y responsabilidades que cargarían al pintor de la Corte. A continuación le entregó una medalla realizada en oro y diamantes que le identificaba en su nuevo cargo. Por último, le entregó un juego de llaves ornamentales y simbólicas que le daban acceso a todas las salas del Alcázar, incluidos los aposentos reales.

El genio sevillano recogió todo lo que se le había entregado y lo introdujo en una pequeña bolsa de cuero negro con una cinta con cierre que le señaló el monarca—Haré cuanto esté en mi mano para que Vuestra Majestad se sienta complacido con mi desempeño en ambos menesteres. Mi lealtad es y será inquebrantable. —respondió Velázquez, su voz más firme ahora, el rastro de la frustración sepultado bajo capas de cortesía. Su rostro, inescrutable. Nadie vería la furia que hervía en su interior. Nadie sabría el precio de ese nombramiento.

Tras la caída del Conde Duque de Olivares en 1643, Felipe IV decidió no nombrar a ningún otro valido, y gobernar amparado por varias figuras de intelectuales de su confianza en la corte, sin embargo, de entre todos ellos destacaba por su valía y confianza Don Luis Méndez de Haro y Guzmán, sobrino de Olivares. — Te solicito que te pongas en contacto con D. Luis Méndez y le hagas conocedor de tu nuevo cargo, y podáis tener la máxima colaboración del uno en el otro–. Terminó el rey la conversación con estas palabras.

Velázquez salió del despacho del Salón de los reinos al pasillo adyacente. Su mujer, su amor, su compañera, su Juana le esperaba allí, como siempre. Siempre estaba a su lado, ayudándole, expectante.

Juana: (Con semblante turbio) ¿Y qué nuevas traes, Diego? Tanta espera me tenía el corazón en un puño.

Velázquez: (Con rostro alegre) Pues torna a tu faz la dicha, Juana, que traigo ventura. El Rey me ha nombrado aposentador mayor.

Juana: (Con los ojos muy abiertos) ¡Aposentador mayor! ¡Vaya! Sabía en mi ánima que el rey reconocería tu buen hacer. Es un gran honor.

Velázquez: Así es, mujer. Una carga pesada, mas con grandes mercedes. Ahora nos han de dar nuestro propio aposento en la Casa del Tesoro, y podremos vivir con más sosiego.

Juana: ¡Qué gozo, Diego! Es bien que tu trabajo y tu arte hayan hallado tal recompensa.

Velázquez: (Acercándose a ella y tomando sus manos)– Todo os lo debo a vos, Juana. Vuestra paciencia y compañía son el mayor tesoro que poseo–. Besa sus manos con pasión y admiración. –Desde aquel 23 de abril de 1618 en que nos casamos, no me has fallado nunca. Me diste dos hijas y todo tu tiempo. El rey y yo, os estamos muy agradecidos. Este nombramiento es también tu nombramiento.

La Semilla de la Venganza, 23 de junio 1655

El nombramiento como Aposentador Mayor fue, para Diego Velázquez, la culminación de años de paciente ascenso en la corte, pero también el inicio de su particular purgatorio. Los pinceles en su estudio, antaño extensión de su alma, comenzaron a acumular polvo, olvidados bajo una fina capa de indiferencia. Su mano, que una vez danzó con una agilidad inigualable sobre el lienzo, ahora se afanaba en pergaminos y cuentas. El rey, Felipe IV, consciente de la genialidad del pintor, pero ciego o indiferente a lo que representaba el genio que tenía a su servicio para la historia del arte, lo utilizaba como documentalista y retratista de obras reales y lo exprimía sin piedad en tareas mundanas, sin ser consciente de que tal genio era un artista, como si eran conscientes Rembrandt, Ribera o Zurbarán. Mientras, la Europa de los Medici y los Habsburgo aguardaba los nuevos alientos de su arte.

Cada amanecer traía consigo una nueva pila de pergaminos, una nueva lista de encargos para el Alcázar o para las residencias reales de campo. Velázquez, el artista capaz de capturar la luz en el aire, se veía ahora reducido a un meticuloso contable, a un estratega de la logística cortesana.

Las semanas se convertían en meses, un torbellino de papeleo, inspecciones y viajes. Si el rey decidía trasladarse a Aranjuez para la temporada de caza, era Velázquez quien debía supervisar el transporte de todo el mobiliario, los tapices, las cocinas portátiles, las incontables camas de la comitiva. Un ballet caótico de carruajes, mulas y criados, coordinado por su mano. A su regreso, el Buen Retiro exigía su atención, con sus jardines y fuentes, y Velázquez debía asegurar que cada pieza de arte estuviera en su sitio, que cada fuente brotara con el vigor deseado, siempre bajo la supervisión de un rey cuyo interés por la forma de su arte era casi nulo, pero cuya exigencia en la organización era absoluta.

Los días de Velázquez se volvieron un enjambre de obligaciones: gestionar los aposentos reales en cada viaje, supervisar las mudanzas entre el Alcázar, el Buen Retiro o Aranjuez, asegurar que las camas se transportaran a tiempo, que la vajilla fuera suficiente, que los cortinajes estuvieran impolutos para cada audiencia. Era un trabajo ingrato, devorador. La meticulosidad que Felipe tanto elogiaba se convertía en una pesadilla de detalles ínfimos, su cara poco a poco se veía surcada por arrugas y ojeras cada vez mas marcadas, una sed constante le apretaba en la garganta, y sentía como la energía y fuerzas de la juventud daban paso a un cansancio casi constante, una prisión de seda y terciopelo que lo alejaba del mundo del color y la forma.

El Doctor Alonso Espinosa, cirujano de cámara, un hombre de ciencia y observación, comenzó a notar los cambios en el maestro. Velázquez, que nunca había sido de complexión robusta, se había vuelto inusualmente delgado, una sombra apenas de sí mismo. Espinosa, con el limitado saber de la medicina del siglo XVII, registraba en sus discretos cuadernos una «sed insaciable» que aquejaba al pintor, una «sequedad en la garganta» que no hallaba alivio, incluso en los fríos inviernos del Alcázar. Añadía a sus notas la «fatiga que no remitía con el descanso» y una «pesadez en la sangre» que a veces le nublaba la vista, dificultando su concentración. Atribuía tales males a los «humores desequilibrados» o a la «melancolía negra» propia de hombres de genio, recetando tónicos y sangrías leves, sin comprender que el verdadero mal residía en el alma del artista, consumida por un fuego doble: la frustración de no pintar y la ambición desmedida por un estatus que lo alejaba aún más de su vocación.

Un día de 1653, la frustración alcanzó un nuevo pico. Velázquez se hallaba en los archivos, sumido en los preparativos de un viaje a Aranjuez, cuando una orden real se deslizó entre sus manos. Una misiva concisa, directa del puño de Su Majestad, reiterando una prohibición que venía de años atrás, desde 1644: el rey Felipe IV se negaba a ser retratado.

«Ha nueve años que no se ha hecho ninguno —rezaba el documento—, y no me inclino a pasar por la flema de Velázquez, así por ella como por no verme envejeciendo.«

Velázquez sintió un ardor amargo en el pecho. ¿Flema? ¿Él, Diego Velázquez, el pintor del alma, acusado de lentitud o apatía? No era flema, era la búsqueda de la verdad en cada pincelada. Pero el rey, absorto en su propia melancolía y en la vanidad de su inevitable declive, solo veía una demora. Aquella negativa, por muy personal que fuese, no era solo un rechazo al artista; era un desprecio al hombre, una humillación sutil pero rotunda.

La humillación encendió una chispa. Si el rey no deseaba ser retratado, si le negaba el honor de inmortalizar su imagen, Velázquez hallaría una forma de venganza. Haría un cuadro monumental, de dimensiones muy superiores a las habituales. Un retrato de la corte que no estaría centrado en la figura real, sino en la suya propia. Sería una venganza silenciosa, una sutil pero poderosa autoafirmación. Un cuadro que lo elevaría no solo como pintor, sino como el cortesano que anhelaba ser, el maestro que dominaba la escena, la luz y la vida del palacio. La obsesión por la Orden de Santiago crecía en él como una fiebre, un objetivo que justificaba cada renuncia, cada sacrificio artístico.

Fue entonces cuando la providencia, disfrazada de amistad y ambición ajena, puso en su camino a Alonso Carbonell. Este hombre de figura enjuta, era el maestro mayor de las obras reales, y fue uno de los mayores implicados en la realización del Palacio del Buen Retiro, un amigo que compartía su pasión por la luz y el espacio, consciente de su importancia en la corte, por no ser cortesano, nunca fue retratado. Ambos paseaban por una de las salas más amplias del Alcázar, donde los juegos de perspectivas y la entrada de luz creaban una atmósfera única.

El taller del Alcázar donde pintaba Velázquez, no era una única sala. Como alto funcionario de la corte, tenía acceso a todas las salas, y dependiendo del lienzo utilizaba una u otra. Pasó toda una mañana analizando cada una de ellas, su espacio, la altura de los techos, los ventanales, la luz que incidía sobre las paredes….

Acompañado por Alonso Carbonell, accedieron a través de una gran puerta de madera magníficamente tallada, al Salón del Cuarto del Príncipe, al que Felipe IV llamaba coloquialmente El Salón del Despacho de Verano, por sus paredes anchas y altos techos. En los duros y cálidos días de verano, en su interior, la temperatura era notablemente inferior. Se trataba de una amplia estancia de altos techos. Estaba decorada con obras de arte soberbias, que el propio Velázquez se encargó de traer a la corte, obras de Rubens y Rembrand a los que admiraba, Zurbarán, y otros maestros flamencos. Tenía unos grandísimos ventanales en su pared derecha, que proporcionaban una exquisita luz que aunque no incidía directamente en el interior de la sala, si la dotaba de una luz natural casi monótona a lo largo del día. Al fondo de la Sala, se encontraba una pequeña puerta que siempre estaba cerrada. Justo al lado izquierdo de la puerta había un espejo de medianas dimensiones, perfectamente enmarcado en madera de nogal, el tallado en la moldura que le confería una pieza única.

El maestro sujetó a Diego por un brazo con la intención de detenerle, —Diego, observad —dijo el maestro mayor, extendiendo un brazo en un gesto amplio—. La forma en que la luz incide desde el ventanal, el espacio que se dilata en el fondo con esa puerta entreabierta… aquí podría plasmarse la verdadera esencia de este palacio. Una composición que revelaría la maestría de la arquitectura tanto como la del arte.

Velázquez miró la sala, pero no veía solo arquitectura. Veía su venganza. Propondría a Felipe IV la realización de un nuevo cuadro de la Infanta Margarita, junto a las Meninas y sus bufones… pero en realidad se pintaría a sí mismo, de pie, en el centro de la zona aurea del lienzo , el pincel en la mano, tan alto como un grande de España y con la tan ansiada Cruz de Santiago en el pecho. La complejidad espacial de la sala le fascinaba, pero el tiempo para planificarla, para dibujarla con la precisión necesaria, le resultaba una quimera. Las pilas de pergaminos de Aposentador Mayor le ahogaban.

En sus funciones de veedor y supervisor de la decoración artística de las mejores salas del Alcazar, era el responsable de abrir y cerrar cada aposento y decidir que esculturas u obras pictóricas habría en cada una. — «Maestro Alonso, aquí, en este preciso instante, Vd. y yo no solo imprimiremos el sello que nuestra valía tanto anhela, sino que, además, grabaremos en piedra el innegable estatus que nos asiste en esta corte. Superaremos la mera realeza, pues seremos nosotros, Vd. y yo, quienes quedaremos indeleblemente retratados, no solo como cortesanos, sino como figuras imperecederas para la eternidad.»– .

La infanta Margarita Teresa de Austria, desde el mismo día de su nacimiento, fue comprometida a su tío materno Leopoldo I que residía en Viena. Éste, como era habitual en la época, le solicitaba retratos continuos a Felipe IV para ser conocedor del físico de su futura esposa.

Como todos sus trabajos eran supervisados constantemente por la corte, convenció a Felipe IV para cerrar la Sala a cal y canto, con la intención de utilizar una cámara oscura que daría mayor realismo a la obra. Para la utilización de la cámara era necesario un pequeño haz de luz que incidiera en la pared opuesta, totalmente a oscuras. El monarca, que además de ser un gran coleccionista de arte, era un apasionado de los avances y novedosos caprichos tecnológicos le pareció una idea magistral.

Y así, la decisión se gestó en su mente, pesada pero inevitable. Con cincuenta y siete años y una salud que empezaba a quejarse por los rigores de la vida cortesana, no podía permitirse el lujo de pintar cada trazo. Era consciente que la vida se le escapaba de entre los dedos, los mismos que dieron vida a las mejores pinceladas de luz en su juventud. La urgencia de su ambición nobiliaria superaba cualquier prurito artístico. La Orden de Santiago era ya una obsesión devoradora.

Llamó a su taller a los mejores pintores del momento a los que les hizo un monumental encargo real. Reclamó a su amigo y compañero, el pintor Alonso Cano, experto en pintura, escultura y arquitectura, a su yerno, Juan Bautista Martínez del Mazo, a Juan de Pareja, antiguo esclavo de Velázquez, que ya era un talentoso pintor, a Juan Carreño de Miranda, que aunque aún no había llegado al clímax de su carrera, se proponía ya como sucesor de Diego como pintor de corte.

No sería el maestro quien se encapricharía de cada pincelada. Para la preparación del inmenso lienzo, tuvo que llamar en secreto, a las mejores costureras de Palacio, que coserían tres grandes bandas horizontales de lino, para conseguir un lienzo de tamañas dimensiones.

Eligió un lienzo de lino, de grano fino. La preparación e imprimación era una tarea ardua y pesada que delegó en los aprendices. Consistía en una generosa capa de cola de conejo disuelta en agua caliente, esto sellaría las fibras y evitaría que el aceite de la pintura al óleo penetrara en la tela. A continuación se añadía una gruesa capa de yeso en polvo al que se le había añadido una pequeña proporción de pigmento de color tierra claro con una pequeña cantidad de aceite, lo que se conocía como «imprimación a la media creta», que le confería al lienzo una base de color cálido que acentuaba la terminación final de las caras de las figuras.

Las primeras capas, las manchas preliminares de luz y sombra, también fueron delegadas a la horda de aprendices que pululaban por su estudio, por medio de la aplicación de manchas de color cubrirían grandes partes de la tela de forma irregular, como aprendió de su segundo viaje a Italia en la escuela Veneciana, supervisados siempre por Diego, ávidos de absorber cualquier migaja del genio. En agradecimiento a este trabajo, y al poco tiempo del que disponía para la realización de la obra, decidió dejar ciertas zonas del cuadro con esta imprimación terrosa ocre, sobre todo en los fondos y las sombras, lo que también colaboraba para crear una atmosfera espacial del espacio de la sala del cuadro.

2 de enero de 1819.- Maximiliano continuó leyendo las 19 cartas epistolares escritas por el rey Felipe IV a doña María de Zúñiga y Benavides, Condesa de Paredes de Nava contando confidencias y temas íntimos. Mientras, tomaba notas en su cuaderno para realizar el informe sobre Velázquez dirigido a la reina.que le habían pedido. Al llegar a la carta 18 se sobrecogió al leer que mencionaba directamente la forma de trabajar de Velázquez. Le contaba a doña María como Velázquez le solicitó su presencia en una fecha concreta, el 16 de mayo de 1656, para que viera la composición y el encaje que había diseñado para el próximo retrato de la Infanta Margarita, solicitado por Leopoldo I con el que se casaría al cumplir la mayoría de edad. Y como le gustaba ver como los artistas hacían uso de ese artefacto que tanto le apasionaba y al que llamaban «camara oscura».

De Su Majestad el Rey Felipe IV a Doña María de Zúñiga y Benavides, Condesa de Paredes

Mi muy estimada Condesa:

No me atrevo a demorar más el relato que le prometí, pues sé que la curiosidad es un motor poderoso, y la amistad que nos une me obliga a no guardarme estas pequeñas alegrías que me concede el tiempo.

Ayer, 16 de mayo, pude ver con mis propios ojos cómo se fraguaba la inmortalidad. Mi querido Diego, cuya lealtad y genio jamás me dejan de asombrar, me había solicitado con un inusitado descaro que acudiera a su taller para que viese el primer trazo de su nueva obra. No es poca cosa, pues se trata del retrato de mi hija, la Infanta Margarita, destinado a ese león de Habsburgo en Viena que algún día habrá de desposarla.

Lo que allí vi, estimada María, fue mucho más que un retrato. Diego, siempre buscando la luz donde nadie más la halla. Había en la estancia una máquina, un artefacto al que llaman «cámara oscura», que le permite robarle la luz a la realidad para atraparla en el lienzo. Me confieso un total aficionado a ese ingenio que, como la mente de un hombre, se nutre de la oscuridad para crear claridad. Pude ver la composición, el modo en que la luz de las ventanas se proyecta sobre mi hija y la sitúa en el centro de un universo que Diego ha creado para ella y para la posteridad.

Le juro, Condesa, que fue un momento de una extraña belleza. Ver a mi pintor de corte, mi amigo, mi consejero, trazar con tanta precisión y amor lo que en el fondo es el legado de una dinastía. Me sentí afortunado de ser testigo de ello. Es por estos detalles que la vida en la corte, con todo su peso, cobra un sentido, y me recuerda la necesidad de preservar lo bello en este mundo tan incierto.

Ruego a Dios que se encuentre bien, y le reitero mi estima y mi sincera amistad.

De Madrid, a 17 de mayo de 1656.

Felipe R.

En una cédula real, hilando fechas, se podía leer:

«Madrid, 21 de mayo de 1656. Don Diego Velázquez, Aposentador Mayor de Palacio, parte con la comitiva real para la inspección de las obras en la Casa de Campo, debiendo asegurar los aposentos y el suministro para la permanencia de Su Majestad por espacio de ocho días.«

El investigador Maximiliano frunció el ceño. Ocho días. En pleno mes de mayo. ¿Cómo, entonces, podía Velázquez haber estado añadiendo sus delicadas pinceladas a un cuadro de aquella magnitud? La contradicción era un aguijón que le impulsaba a ir más allá.

El día 16 del mes de mayo de 1656, reunió Velázquez en el Salón del Despacho de Verano a la Infanta Margarita, a sus dos meninas, María Agustina Sarmiento e Isabel de Velasco, a los dos enanos con los que siempre jugaba la Infanta, Maribárbola y Nicolasito Pertusato, a la guarda menor de damas, Marcela de Ulloa, encargada de vigilar y cuidar a las doncellas que servían a la Infanta y al guardadamas, Diego Ruiz de Azcona para que todos ellos posaran en una composición ovoide. Convocó a Felipe IV y su esposa la reina Mariana de Austria, para que ambos dieran su visto bueno a la composición. Velázquez se situó al lado de los reyes con un lienzo y sus pinceles, para con la cámara oscura realizar el encaje a mano alzada de las figuras que representaría en el cuadro. Los reyes miraban ensimismados como Velázquez había colocado a cada personaje. La Infanta Margarita como protagonista, ayudada por sus meninas, y los demás personajes más cerca del ventanal. En esto, con el Salón a media oscuridad, se abrió la pequeña puerta al fondo de la enorme sala y apareció José Nieto, el aposentador de la reina, que habiéndose enterado de la convocatoria no quiso dejar de ser espectador de tan fabuloso cuadro. D. Diego Velázquez, con su mente fotogénica inmortalizó la escena en su cerebro.

Velázquez: (Ajustando la cámara oscura) Majestades, todo está dispuesto. Por favor, les solicito que hagan todo lo que esté en sus manos para que la Infanta esté lo más quieta posible . Mi deseo es capturar la esencia de la infanta Margarita para que su futuro marido, el emperador Leopoldo, la conozca a través de mi arte.

Felipe IV: Diego, por favor, asegúrate de que se vea su gracia y su porte. Leopoldo debe ver en este retrato no solo a una niña, sino a la futura Emperatriz que será. El retrato debe ser una promesa de lo que está por venir.

Velázquez: Así será, Majestad. He dispuesto a la corte de la infanta para resaltar su figura. Las meninas, los enanos… todos son su mundo más cercano. El emperador debe ver la cercanía y el cariño que la rodea. Y por eso, su presencia, Majestad, es tan crucial.

Mariana de Austria: (Observando a Margarita con ternura) Mi pequeña. Tan solo cinco años, y ya comprometida. Don Diego, procura que la inocencia de su rostro no se pierda. Que se vea la niña que es, no solo la princesa que debe ser. Que Leopoldo se enamore de su alma, y no solo de su título.

Velázquez: Majestad, con la cámara oscura ya he capturado esa luz, esa mirada. El encaje me servirá para fijar el boceto y no perder ni un solo detalle. La luz que entra por la ventana y que ilumina su rostro es perfecta. No se preocupe, la inocencia y la majestad convivirán en este lienzo.

Felipe IV: Bien. Confío en tu talento, Diego. Sabes que es vital que este retrato transmita la fuerza de la Casa de Habsburgo y, al mismo tiempo, el futuro que se está forjando.

Velázquez: Lo sé, Majestad. Este no es solo un retrato, es una carta de presentación para un imperio.

Cuatro horas duró la sesión de pose. Cuatro horas difíciles de mantener a una niña de cinco años en un mismo sitio. Al cabo de las cuatro horas terminó la sesión de bocetaje y encaje de las figuras y ni Felipe IV ni la reina volvieron a ver el cuadro.

Velázquez, exhausto tras la sesión, entra en su aposento en la Casa del Tesoro, junto al Alcázar. Juana le recibe, notando el cansancio en su rostro.

Juana: (acercándose) ¡Gracias a Dios que estás aquí, Diego! He oído el relato de la sesión. Cuatro horas con la Infanta… debe haber sido agotador.

Velázquez: (se deja caer en un sillón, suspirando) Por más que intenté llevar en secreto la sesión, no ha persona en la corte que no lo haya oído. Incluso el Aposentador de la reina, Jose Nieto, al enterarse, consiguió abrir la puerta del fondo de la sala justo antes de que termináramos. Más que agotar, Juana, ha sido una batalla. La Infanta es dulce, pero su inocencia no conoce la disciplina de la pose. Por más que se empeñaban en inmovilizarla, su mirada y su cuerpo querían moverse. He tenido que recurrir a todas mis artimañas para capturar su esencia.

Juana: ¿Y qué han dicho los reyes? He oído que estuvieron presentes.

Velázquez: Sí, ambos. Y con la misma preocupación. El Rey, que se vea su porte y su destino imperial; la Reina, que no se pierda la candidez de la niña que aún es. Me han encargado que el retrato sea la promesa de un imperio y, a la vez, una carta de amor. Y que Leopoldo se enamore de su alma, y no solo de su título.

Juana: Es un encargo de gran peso.

Velázquez: Y por eso este no será un retrato más. No es solo un cuadro, Juana, es una declaración política. He dispuesto a todo su mundo alrededor: las meninas, los enanos… para mostrar que no es una niña sola, sino el centro de un universo de amor y cuidado. Y al final, incluso me atreveré a incluir a los Reyes en el reflejo del espejo de la sala, tal como yo los veía, mostrando que todo este cuadro es una extensión de su reino. Con la cámara oscura he fijado la luz, el encaje me ha ayudado a no perder un solo detalle. Este cuadro será la teología del arte.

Juana: Y tú, Diego, lograrás la magia, como siempre. Sabrás ver más allá del rostro. Eres el único que puede pintar un alma en un lienzo.

Velázquez: Solo espero que la obra le hable a Leopoldo como me ha hablado a mí. Si no se enamora de la Infanta, que al menos entienda la promesa de su destino. Pero ahora, por favor, un poco de vino y silencio.

Dos días mas tarde, reunió a sus fieles pintores del taller.

(Velázquez está de pie frente a un lienzo en el que con el propio pincel embadurnado de tierra de siena tostada ha encajado las figuras de la Infanta con todo su séquito. Con él se encuentran Juan Bautista Martínez del Mazo, Juan de Pareja y Juan Carreño de Miranda. El ambiente es íntimo y de gran confianza).

Velázquez: Caballeros, les he llamado aquí por un asunto de suma importancia. La infanta Margarita posó hace dos días con su séquito para el que será, sin duda, uno de los retratos más trascendentales que se han encargado en esta corte. El emperador Leopoldo de Austria ha pedido conocer a la que será su esposa, y este cuadro será su primer contacto.

Juan Bautista Martínez del Mazo: Maestro, es un gran honor. Hemos oído hablar de la sesión y de la particular composición que ideó.

Velázquez: Y ahí está la cuestión. Mis obligaciones me impiden dedicarle a este lienzo el tiempo que requiere. En cinco días debo partir con la comitiva real para visitar las obras que se están realizando en la Casa de Campo. Sin embargo, no puedo dejar que la obra se pierda o que la firmeza de mi visión se diluya. He decidido que este cuadro lo haremos entre todos. Ustedes lo ejecutarán, y yo lo supervisaré, corregiré y, al final, le daré la luz definitiva.

Juan de Pareja: ¿Nos confía una tarea tan delicada, don Diego?

Velázquez: A ustedes, sí. Conozco sus talentos. Por ello, he decidido dividir el encargo de la siguiente manera: Juan Bautista, usted pintará a la infanta Margarita y a sus dos meninas. El alma del cuadro recae sobre su pincel. Quiero que su delicadeza sea la que capture la inocencia de la niña-.

Juan Bautista no sólo era su yerno, pues se había casado con su única hija hacía ya veintitrés años, además era su fiel colaborador. La persona en la que más confiaba dentro de la Corte. Se trataba de un hombre discreto y leal. Llevaba ya muchos años pintando en el taller del genio y en él había depositado toda su confianza. Tenían una relación muy estrecha. Mazo había asimilado perfectamente el estilo de Velázquez hasta tal punto que el propio Felipe IV no distinguía las obras pintadas por uno o por el otro. Era pues, un hombre muy trabajador y habilidoso en la técnica de la pintura al óleo. Siempre mantuvo su posición a la sombra de Velázquez, aunque también, como el genio, era ambicioso. Se sabía el continuador de la obra de Velázquez en la corte como pintor de Cámara, y sencillamente no tenía más que esperar su momento.

Martínez del Mazo: Seré honrado con este encargo, maestro. Pondré todo mi empeño en capturar su gracia.

Velázquez: Juan de Pareja, a usted le encomiendo el reto de pintar a los enanos y a doña Marcela de Ulloa. Su habilidad para captar el carácter de los retratados sin juzgarlos es vital en este lienzo. No quiero caricaturas, sino almas. Y el suyo es el pincel más honesto para ello.

Juan de Pareja: Lo haré con todo el respeto que merecen, don Diego.

Velázquez: Y a usted, Juan Carreño de Miranda, le corresponde la tarea más sutil, pero no por ello menos importante: la luz. La que entra por ese ventanal y la luz ambiente. La luz es la que une a todos los personajes y da vida al espacio. Su trabajo será el nexo que lo cohesione todo.

Carreño de Miranda: Es un desafío fascinante, maestro. La luz como protagonista.

Velázquez: Así es. Yo seré el ojo, la mano que guía, y ustedes serán los que le den vida a mi idea. Les doy mi visión, les doy la composición, y les doy la responsabilidad. No es un encargo menor. Este retrato no solo definirá a la infanta para un imperio, sino que mostrará al mundo el talento que hay en este estudio. Empecemos de inmediato.

Mazo, un pintor competente pero eclipsado por la sombra gigante de su suegro, recibió el encargo con una mezcla de ambición oculta y un resentimiento que ya hervía a fuego lento. Él sí anhelaba la fama, la gloria de un cuadro reconocido mundialmente. Velázquez, el hombre que le había entregado a su hija, era también el que lo había relegado a la sombra, a ser un mero «segundón». Ahora, le encomendaba la ejecución de la que prometía ser una obra maestra… para que la gloria, como siempre, recayera sobre el nombre de Velázquez.

Juana: He sabido por Juan Bautista que habéis encomendado a los pintores de tu taller dar las primeras trazas a vuestro nuevo cuadro de la Infanta. No entiendo por qué obráis así, Diego. ¿Es que acaso la tarea no merece vuestra mano desde el principio?

Velázquez: (Con una sonrisa) Tened paciencia, Juana. No es desprecio. Es el mejor modo de ganar tiempo y de formar a los del taller. Y no olvidéis que, como aposentador mayor, mis obligaciones con Su Majestad crecen cada día. Debo supervisar la construcción, los inventarios, las ceremonias… No puedo dedicarme por completo al pincel como antaño.

Juana: Lo entiendo. Es que no podéis. La corte os reclama por doquier.

Velázquez: Así es. Por ello, ellos dispondrán las figuras, los ropajes y los aposentos, con las proporciones que yo he dejado señaladas en el lienzo. Es como la música, Juana. Los músicos del rey tocan las notas, mas es el compositor quien les da vida con el alma. Ellos me darán la materia, el color, el ropaje… Pero soy yo, y solo yo, quien al final le dará el alma con mis pinceladas. Yo les daré el toque final, la luz, el aire que respiran los personajes…

Juana: Entonces, es una manera de enseñarles vuestro arte, y a la vez, de reservaros para lo verdaderamente importante.

Velázquez: En parte, sí. Es mi última lección. Mas es también la manera de dar al cuadro la prestancia que se merece un encargo tan delicado. Y al mismo tiempo, reservo mi fuerza y mi genio para las capas postreras, que son las que darán al cuadro el efecto de la verdad que tanto me desvela.

El Pincel Prestado y el Hábito Anhelado, 31 de mayo de 1656

Mientras la corte se agitaba con sus intrigas y ceremonias, y Velázquez se desdoblaba entre las minucias de la Aposentaduría Mayor y la fatigosa gestión de sus cargos de cámara, en el taller del Alcázar, Las Meninas cobraba vida bajo manos ajenas. Martínez del Mazo, con el ceño fruncido por la concentración y la sombra de un resentimiento apenas disimulado, imprimía color y forma a la monumental composición. Día tras día, sus pinceles cubrían las vastas superficies del lienzo, dando cuerpo a las figuras de la Infanta Margarita y las damas de honor. La habilidad de Mazo era innegable, un talento que, de no ser por la colosal sombra de su suegro, le habría granjeado mayor reconocimiento.

Martínez del Mazo está dando pinceladas a la falda de la dama de honor. Velázquez entra con una pila de documentos bajo el brazo, su expresión denota cansancio, pero sus ojos no dejan de analizar el lienzo.

Velázquez: (Deja los papeles en una mesa cercana y se acerca al lienzo, al principio a una distancia prudencial y poco a poco se va acercando, observándolo de cerca). Esa pincelada es demasiado densa.

Mazo sin mirarle, continúa pintando. Siempre mantuvo una cierta envidia sana de su suegro, que siempre tenía una pincelada más allá de la suya. Un resentimiento controlado de saber que siempre viviría a la sombra del genio, sin identidad propia, siempre siendo corregido por él. –La tela exige cuerpo. Se hundirá si no.

Velázquez: (Se inclina para examinar la falda). Sí, cuerpo, pero no pesadez. Debes dejar que el color respire, Mazo. Un buen maestro sabe cuándo dejar que el aire se cuele entre los pigmentos.

Mazo: (Hace una pausa y se gira hacia su suegro, con un tono apenas disimulado de irritación). Ya lo sé, maestro. No soy un novato.

Velázquez: (Suspira, su mirada se vuelve distante por un momento, como si pensara en otras cosas). No, no lo eres. Por eso estás aquí. La luz que has inferido en el rostro de la Infanta… es muy buena. Has capturado la ingenuidad de su edad, pero la falda de la dama de honor, la que le ofrece el búcaro… lo que estás pintando…. hay algo que no me resulta bien, el encaje de su vestido. No olvides que el vestido es de seda. El encaje debe ser como una nube, no una piedra. Debe caer suavemente, no posarse con dureza.

Mazo: Me esforzaré por recordar la física del tejido, maestro.

Velázquez: (Ignora el sarcasmo, su mente ya está en otro lugar). Tengo que ir a ver al Rey. Quieren un informe sobre los tapices del Salón de los Espejos. Apenas me da tiempo para esto… para lo que de verdad importa. (Vuelve su mirada al cuadro, con un brillo de genuina pasión). No arruines el cuadro por las prisas. Este no es un encargo más.

Mazo: ¿Y qué es entonces, maestro? ¿Una ventana para que el mundo vea lo que usted ve?

Velázquez: (Lo mira, serio). Es algo más. Es… la vida misma. El aire entre las figuras, el silencio en sus gestos. Cuando miro un rostro, no veo solo carne y hueso, veo el alma. No pintes lo que ves, pinta lo que sientes. (Coge un pincel de la paleta de Mazo y corrige un pequeño detalle en la mano de la Infanta con una precisión milimétrica). Fíjate en esto. La luz no solo ilumina, también define la forma. La mano no es un objeto, es una prolongación viva de los pensamientos de la Infanta.

Mazo: (Observa la corrección, su resentimiento se mezcla con una admiración a regañadientes). A veces me pregunto si no sería mejor que lo pintara usted mismo de principio a fin.

Velázquez: (Le devuelve el pincel, volviendo a su papel de Aposentador Mayor). Ya hubiese querido yo, pero las paredes del Alcázar no se ennoblecen solas. El Rey me exige cada vez más tareas administrativas, y los tapices no se cuidan por arte de magia. En fin, Mazo. Confío en ti. Si no lo hiciera, este lienzo seguiría en blanco. Solo… mantén esa ligereza. En el arte y en el ánimo.

(Velázquez con gesto de agotamiento sale del taller tan rápido como entró, dejando a Martínez del Mazo solo, con el pincel en la mano, un sentimiento de frustración, pero también con un dejo de respeto en el aire).

Durante las siguientes dos semanas, Velázquez sacaba tiempo, cuando el torbellino de sus obligaciones le permitían un respiro. Con inmensa curiosidad y emoción se acercaba al Salón cerrado bajo su propia responsabilidad. Observaba lo que había pintado, se alejaba y acercaba al cuadro, pensaba y analizaba y entonces corregía las formas, luces y colores que no le parecían correctas. Realizaba ajustes y modificaciones sobre la marcha. Durante muchos días realizó continuos arrepentimientos de sus colegas Rectificaciones, correcciones y ajustes conforme avanzaban los pintores de su taller en la ejecución del cuadro.

El Doctor Espinosa, en sus discretos informes, había notado cómo el maestro se inclinaba sobre el inmenso cuadro, con la mano a veces temblorosa, la vista enturbiada por el cansancio. La «sed insaciable» y la «fatiga que no remitía» habían hecho mella. Eran los síntomas de una batalla librada no solo en la corte, sino dentro de su propio cuerpo, consumido por lo que Espinosa, con el lenguaje de la época, describía como una «pesadez en los humores» o una «melancolía profunda».

Aposento de la Casa del Tesoro, Real Alcázar. Juana sale al encuentro del doctor Espinosa, que acaba de reconocer a Velázquez.

Juana: Doctor Espinosa, aguardad, por caridad. ¿Qué noticias me traéis de mi esposo? ¿Cómo halláis su estado?

Doctor Espinosa: Señora, la verdad es que vuestro esposo está muy flaco y desganado. La sed le consume, y la fatiga lo tiene postrado.

Juana: ¿Y qué os ha dicho él? Por más que le ruego, no me confiesa lo que siente.

Doctor Espinosa: Dice que los males no son del cuerpo, sino del alma, causados por el exceso de trabajo y las penas. La obra de las Meninas, las preocupaciones de aposentador… todo ello le quita el sosiego y le va minando el vigor. He de ser franco, señora, veo su alma tan cansada como su carne.

Juana: Lo sé, doctor. Trabaja sin descanso. No atiende a mi ruego de dejar la pintura un tiempo. ¿Hay alguna medicina o remedio que le alivie esta pesadumbre?

Doctor Espinosa: Le he dado una mezcla de hierbas y polvos para calmar el fuego de la sed y fortalecer el corazón. Pero el mejor remedio, señora, es el reposo. Decidle que deje a un lado los pinceles por un tiempo y que no se afane tanto en las obligaciones del rey. Y sobre todo, que confíe en la gracia de Dios.

Juana: Muchas gracias, doctor. Dios os lo pague. Le haré llegar vuestras palabras, mas no sé si me hará caso.

Velázquez está sentado en un taburete bajo en su taller, con el rostro pálido y la mirada fija en el lienzo de Las Meninas. La luz de la ventana ilumina las figuras, pero a él lo envuelve la sombra. El Doctor Espinosa, con su sobria capa de médico, examina con cuidado las manos del maestro.

Espinosa: La fiebre ha cedido, maestro, pero esa sed que acusa me tiene preocupado. Y esa fatiga… no cede pese al descanso.

Velázquez: (Casi susurrando). Cede un poco cuando me siento aquí. Cuando miro este lienzo. Hay algo en él que me da aliento.

Espinosa: No le da aliento, le agota. Vuelvo a insistirle: necesita reposo. Dejar los pinceles y los papeles por un tiempo le harán bien. El cuerpo, maestro Velázquez, no es un lienzo que pueda retocarse al antojo.

Velázquez: (Sonríe débilmente, sin mirarle). ¿Y qué debo hacer? ¿Mirar al techo? ¿Contar los años que me quedan? La vida está aquí, en este cuadro. En cada sombra, en cada rayo de luz que acaricia la piel de la Infanta. He luchado tanto por mi reconocimiento en un lugar de este cuadro, por un lugar en esta corte… ¿y ahora que lo tengo, debo soltarlo?

Espinosa: No le pido que suelte nada, sino que se cuide y descanse un tiempo. He notado cómo se inclina sobre el bastidor, con la mano temblorosa. Esa pesadez en los humores que siento… y la melancolía que percibo. No es solo por el trabajo, hay algo más que lo consume.

Velázquez: La melancolía es el precio de ver con tanta claridad, doctor. La vida de la corte es un teatro de sombras, pero en este lienzo… en este lienzo trato de capturar la verdad. Lo que de verdad existe. Las miradas, el aire, el espacio… He dedicado mi vida a pintar lo que otros no ven. Ahora Vd. me exige un descanso.

Espinosa: El cuerpo lo exige y el alma lo anhela. Es el momento de escuchar. Deje que el cuadro se repose por un tiempo. Mazo puede…

Velázquez: Mazo no lo entiende. Es mi yerno, tiene talento, pero no ve lo que yo veo. Este cuadro… es mi testamento. Mi despedida.

Espinosa: (Pone una mano en su hombro, con gesto de preocupación). Aún no es tiempo de despedidas, maestro. No si puedo evitarlo. Le prepararé un nuevo ungüento por si se repite esa fiebre y ordenaré que le traigan infusiones. Y por favor… por el amor de Dios, no trabaje hasta que se lo ordene.

(Velázquez asiente, pero sus ojos no dejan el cuadro. La luz se refleja en sus pupilas cansadas. Mientras el Doctor Espinosa prepara sus remedios, Velázquez apenas se mueve. Su cuerpo está agotado, pero su mente y su espíritu están completamente vivos, atrapados en la perfección inconclusa de su obra maestra).

El maestro corrigió la mano derecha de la infanta y la puso más baja que en su posición inicial. En el fondo del cuadro, donde Juan Carreño pinto el gran espejo colgado de la pared pintó a los reyes. Realizó el encaje de la cabeza del rey con una técnica abocetada y con pigmentos más densos que el de la figura de la reina casi invisible. Los contornos de las figuras los realizaron sus fieles pintores con trazos largos y sueltos, a los que Velázquez tuvo que aplicar luego toques rápidos y breves para destacar las luces de los rostros, manos y detalles de los vestidos. La rapidez de ejecución a la que le obligaban sus otras múltiples tareas la llevo a su máxima expresión en los detalles decorativos. Velázquez sobre lo pintado por sus compañeros dió una fina capa de pintura con una gama de colores fría y con una paleta sobria y no extensa, casi sin mezclas, lo hizo con un toque rápido y decidido, dada la premura y el poco tiempo destinado a la obra.

Con sus fuerzas mermadas, Velázquez apenas podía dedicarse a los toques finales, esas últimas veladuras que eran su firma invisible, la magia que transfiguraba la pintura en vida. Las figuras adquirían entonces esa luz etérea, esa verdad psicológica que solo él, el genio, sabía infundir. Era una contradicción dolorosa: la obra maestra que aseguraría su inmortalidad era, en su mayor parte, el fruto del trabajo de otros, un secreto que el lienzo guardaría celosamente.

Cuando la obra estaba bastante avanzada le encargó a su yerno que le realizara un retrato, vestido con los ropajes de la Orden de Santiago, en posición erguido y girada la cabeza hacia la izquierda, pintando un lienzo con la paleta y los pinceles en las manos.

Velázquez y Mazo están en el taller, frente al enorme lienzo de Las Meninas. La mayor parte de la composición ya está pintada. Mazo está retocando el vestido de una de las damas de honor. Velázquez, de pie, sostiene una paleta y un pincel, pero no los usa para pintar, sino para meditar.

Velázquez: (Con la mirada perdida en la composición, se dirige a Mazo sin mirarle). Es hora de que yo también entre en el cuadro.

Mazo: (Se detiene, sorprendido). ¿Maestro? ¿A qué se refiere?

Velázquez: Quiero que sea mi presencia la esencia de la obra. Erguido, aquí. (Señala un espacio en la pared imaginaria, a la izquierda de la dama que sujeta la mano de la Infanta). Quiero estar aquí, pintando. Con la paleta en la mano, como me ves ahora.

Mazo: (Entrecierra los ojos, tratando de visualizarlo). ¿Y cómo se atrevería a posar en una obra de su majestad, el Rey? Sobre el lienzo de un retrato real …

Velázquez: (Corta a Mazo con un gesto). No. No lo harás sobre el lienzo. La tela que pinte, me la coserás aquí, con la ayuda de las costureras de Palacio. Quiero que sea una pieza separada, una pieza que yo añada.

Mazo: ¿Cosida? Es… inusual, maestro. ¿Y la posición?

Velázquez: Me pintarás de frente, pero con la cabeza ligeramente girada a la izquierda. Y con los ropajes de la Orden de Santiago. Quiero que ese detalle sea visible. Que se entienda lo que significa.

Mazo: (Asiente, comprendiendo la importancia del encargo). Y la altura…

Velázquez: (Le mira fijamente). Sí. La cabeza. Es lo más importante. Mi cabeza debe quedar a mayor altura que ninguna de las otras figuras representadas. Más alta que la de la Infanta. Quiero que mi cabeza sea lo primero que se vea.

Mazo: (Percibe el peso de las palabras de su suegro). Lo haré. Será un desafío, pero… lo haré.

Velázquez: Sé que lo harás bien. Me pintarás a mí, y yo te concederé la oportunidad de pintar el alma de esta obra. De pintar al pintor. (Señala con el pincel al espacio vacío). Ahí. Ahí es donde todo converge.

Mazo: (Con una mezcla de admiración y la habitual tensión). Y yo le estaré pintando a usted… pintándose.

Velázquez: Exacto. Es un juego de espejos, ¿no lo ves? La verdad del arte, Mazo, es que no hay una única verdad. Es la suma de todas ellas. Ahora… ponte a ello. El tiempo, como el buen vino, no espera.